Prima edizione: maggio 2015

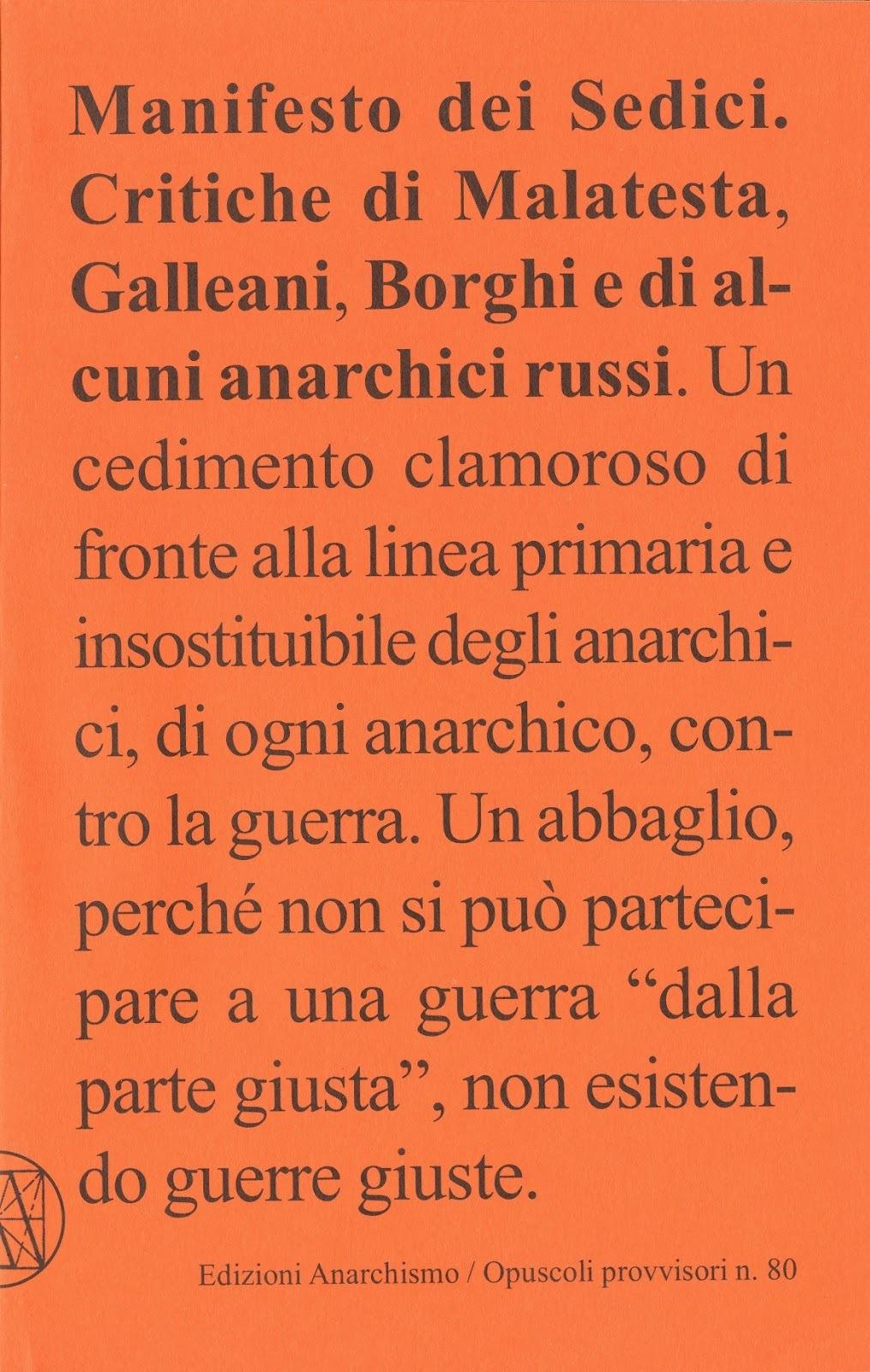

Manifesto dei Sedici

Critiche di Malatesta, Galleani, Borghi e di alcuni anarchici russi

Nota introduttiva

Il Manifesto chiamato “dei Sedici”, dal numero (errato) dei firmatari, costituisce un cedimento clamoroso di fronte alla linea primaria e insostituibile degli anarchici, di ogni anarchico, contro la guerra. Su questo sono tutti concordi, non ci sono anarchici, oggi come ieri, che trovano giustificazioni alla sua stesura. E allora? Come mai uomini del calibro di Grave, Cornelissen, Malato e Kropotkin, per limitarsi ai compagni più conosciuti, lo stesero e lo firmarono? La risposta non può essere che una sola: fu un abbaglio, ma un abbaglio consequenziale.

Un abbaglio, perché credere di partecipare a una guerra “dalla parte giusta” non è possibile, non esistendo guerre giuste. Consequenziale, perché derivante logicamente dall’ipotesi quantitativa fondata sulla logica dell’aggiunta o, come l’abbiamo definita, dell’“a poco a poco”. Il determinismo, in salsa marxista o positivista, risulta sempre indigesto.

La risposta di Malatesta costituisce una critica esemplare. Non solo per la sua ortodossia antimilitarista e, in una parola, anarchica, ma per il modo garbato e non polemico che seppe prendere. Il gioco aveva una posta altissima, i compagni firmatari del “Manifesto” erano noti in tutto il mondo e godevano di un credito rivoluzionario di tutto rispetto, non si poteva liquidare la faccenda come un errore di valutazione. Occorreva prendere le mosse da lontano e andare al nocciolo della questione senza revocare in dubbio il grande contributo che uomini come Kropotkin e altri avevano saputo dare, e avrebbero continuato a dare, alla rivoluzione anarchica. E Malatesta ci riesce pienamente.

Anche a prescindere dal contenuto di questa sottile schermaglia, che oggi potrebbe sembrare ovvio, c’è anche il metodo con cui essa venne condotta, metodo che nelle chiacchiere odierne, spesso e volentieri, viene messo da parte per ricorrere agli attacchi personali piuttosto che sostanziali. La piattezza dei tempi in cui vivo si coglie anche in tante grossolanità che continuano a rotolarmi a fianco senza nemmeno sfiorarmi.

La risposta di Galleani a Kropotkin è uno dei suoi testi più famosi e importanti, dal titolo: “Per la guerra, per la neutralità o per la pace?”. Malgrado l’artificiosità del suo stile, questa volta il retore è messo in secondo piano. Il problema era durissimo: controbattere a un grande amico e a un compagno, fra i non pochi, di enorme influenza in tutto il mondo, conosciuto e ammirato, compagno che, contro tutte le aspettative – quante volte succederà di poi una cosa del genere? – aveva preso una strada insostenibile e inaspettata.

La risposta di Borghi è più intima, quasi colloquiale, eppure rende benissimo – e per questo l’abbiamo inserita – il clima che si respirava in quel momento fra gli anarchici, di fronte alla defezione dalla linea antimilitarista di tanti compagni conosciuti e autorevoli.

Il tema dell’autorevolezza e del bisogno di guardare al compagno che questa veste finisce per assumere, quasi sempre per corrispondere ai bisogni degli altri compagni e non certo per una sua smania di primeggiare, che in quest’ultimo caso si sentirebbe il lezzo lontano un miglio, è sempre aperto. Non dimentichiamolo.

Trieste, 15 maggio 2014

Alfredo M. Bonanno

Manifesto dei Sedici

Da diverse parti si levano voci che reclamano una pace immediata. “Basta con il sangue versato, basta con le distruzioni”, si sente dire, “È ora di finirla, in un modo o nell’altro”. Noi, più di chiunque altro e già da molto tempo ci siamo espressi, sui nostri giornali, contro ogni guerra di aggressione tra i popoli e contro il militarismo, senza badare se aveva in testa un elmetto di qualche impero o uno repubblicano. Per questo saremmo più che felici se si intavolassero discussioni di pace (se questo fosse possibile) tra i lavoratori europei riuniti in un congresso internazionale. Tanto più che, se il popolo tedesco è caduto nell’inganno nell’agosto 1914 e se ha creduto davvero di essere chiamato alle armi per la difesa del proprio territorio, ha avuto ormai tutto il tempo per capire di essere stato imbrogliato e trascinato in una guerra di aggressione.

In effetti i lavoratori tedeschi, almeno nelle loro formazioni più o meno avanzate, devono oramai avere capito che i piani di invasione della Francia, del Belgio, della Russia erano stati preparati con largo anticipo e che se questa guerra non è scoppiata nel 1875, nel 1886, nel 1911 o nel 1913, è solo perché le relazioni internazionali non si presentavano ancora in modo così favorevole e i preparativi militari non erano ancora abbastanza avanzati da lasciare presagire una vittoria tedesca (andavano completate le linee strategiche, c’era il Canale di Kiel da ampliare, si dovevano perfezionare i cannoni a grande gittata). E adesso, dopo venti mesi di guerra e terribili perdite, dovrebbe anche essere chiaro che le conquiste fatte dall’esercito tedesco non hanno nessuna possibilità di essere mantenute. Tanto più che sarà necessario riconoscere questo principio (già riconosciuto dalla Francia nel 1859, dopo la vittoria sull’Austria): consentire o meno l’annessione di un territorio è diritto che spetta esclusivamente alla popolazione che vi abita.

Se i lavoratori tedeschi cominciano a rendersi conto della situazione, come ce ne rendiamo conto noi e una piccola minoranza dei loro socialdemocratici, e se riescono a farsi sentire dai loro governanti, potrebbe esserci un terreno d’intesa che permetta di avviare trattative di pace. In tal caso, però, essi dovrebbero dichiarare il proprio assoluto rifiuto a fare e ad accettare le annessioni, la propria rinuncia alla pretesa di esigere “contributi” dalle nazioni invase; dovrebbero riconoscere che lo Stato tedesco ha il dovere di riparare, per quanto possibile, ai danni materiali provocati dalle invasioni nei paesi vicini e che deve rinunciare alla pretesa di imporre condizioni di sudditanza economica sotto il nome di trattati commerciali. Sfortunatamente, fino a oggi non si scorgono sintomi di risveglio, in questo senso, del popolo tedesco.

Si è parlato della conferenza di Zimmerwald, ma a questa è mancato l’essenziale: la rappresentanza dei lavoratori tedeschi. Si è anche fatto un gran parlare di qualche tafferuglio che si verifica in Germania a causa del carovita. Ma ci si dimentica che disordini del genere ci sono sempre stati nel corso di grandi conflitti, ma non ne hanno mai influenzato la durata. Così, tutte le scelte che il governo tedesco sta facendo attualmente dimostrano che ha intenzione di riprendere le aggressioni con l’arrivo della primavera. Siccome, però, sa bene che in primavera gli Alleati gli opporranno nuovi eserciti, dotati di nuovi armamenti e di un’artiglieria molto più potente rispetto al passato, esso opera anche col fine di seminare la discordia tra le popolazioni alleate. A tale scopo si serve di un metodo antico come la guerra stessa: quello di diffondere voci di una pace imminente, che avrebbe come soli oppositori, tra gli avversari, i militari e i fabbricanti di armi, come ha fatto Bulow, con i suoi segretari, nel corso del suo ultimo soggiorno in Svizzera.

Ma a quali condizioni propone di concludere la pace?

La “Neue Zürcher Zeitung” ritiene di sapere (e il quotidiano ufficiale, la “Norddeutscher Zeitung”, non la contraddice) che gran parte del territorio belga sarà evacuata, ma solo a condizione che il Belgio dia garanzie concrete di non ripetere ciò che ha fatto nell’agosto 1914, quando si era opposto al passaggio delle truppe tedesche. E in che cosa consisterebbero queste garanzie? Le proprie miniere di carbone? Il Congo? Non lo si dice. Si richiede, però, un forte contributo annuo. Il territorio conquistato in Francia sarebbe restituito, come la parte francofona della Lorena. Ma, in cambio, la Francia trasferirebbe allo Stato tedesco i propri crediti con la Russia, che ammontano a diciotto miliardi. In altre parole, si pretende un contributo di diciotto miliardi, che dovrebbe essere rimborsato dai lavoratori agricoli e industriali francesi, che sono quelli che pagano le tasse. Diciotto miliardi per riacquistare dieci dipartimenti che erano stati resi ricchi e opulenti dal lavoro francese e che verranno restituiti in uno stato di rovina e di devastazione...

Per dire che cosa si pensa in Germania delle condizioni della pace, un fatto è indubbio: la stampa borghese sta preparando la nazione all’idea di una annessione pura e semplice del Belgio e dei dipartimenti del nord della Francia. E, in Germania, non esiste una forza in grado di opporvisi. Chi avrebbe dovuto levare la propria voce contro le conquiste, i lavoratori, non lo fa. Gli operai dei sindacati si fanno travolgere dalla febbre imperialista; il partito socialdemocratico, troppo debole per influenzare le scelte del governo sulla pace, anche se rappresentasse una classe compatta, si trova diviso, su questo argomento, in due fazioni ostili e la maggioranza viaggia di conserva con il governo. Il Reich tedesco, che sa che le proprie armate sono da diciotto mesi a novanta chilometri da Parigi, e che è sostenuto dal popolo tedesco nei suoi sogni di nuove conquiste, non vede perché non dovrebbe approfittare di conquiste già fatte. Si considera in grado di dettare le condizioni di pace, che gli permetterebbero di sfruttare i nuovi miliardi di contributi per nuovi armamenti, per attaccare la Francia quando gli parrà opportuno, per portarle via le colonie e anche qualche altra provincia, per non dover più temere la sua opposizione.

Parlare di pace in questo momento significa appunto fare il gioco del partito filogovernativo tedesco, di Bulow e dei suoi agenti.

Per quanto ci riguarda, noi ci rifiutiamo assolutamente di farci partecipi delle illusioni di qualche nostro compagno rispetto alle intenzioni pacifiche di coloro che dirigono le sorti della Germania. Preferiamo guardare in faccia il pericolo e cercare di fare il necessario per fronteggiarlo. Ignorare questo pericolo significherebbe accrescerlo.

Siamo profondamente consapevoli del fatto che l’aggressione tedesca era una minaccia (messa in pratica) non solo contro le nostre speranze di emancipazione, ma contro tutta l’evoluzione umana.

Per questa ragione noi anarchici, noi antimilitaristi, noi nemici della guerra, noi sostenitori appassionati della pace e della fraternità fra i popoli, ci siamo schierati dalla parte della resistenza e non abbiamo ritenuto giusto separare il nostro destino da quello del resto della popolazione. Ci sembra superfluo ribadire che avremmo preferito vedere questa popolazione assumersi direttamente l’impegno della propria difesa. Visto che questo non è stato possibile, non rimaneva che accettare il fatto compiuto. E, insieme a coloro che sono in lotta, noi consideriamo che, a meno che la popolazione tedesca, ritornando a più sani princìpi di giustizia e di diritto, la smetta finalmente di servire ancora da strumento ai progetti di dominio politico pantedesco, non sia proprio il caso di parlare di pace. Certo, nonostante la guerra, malgrado le tante uccisioni, non ci dimentichiamo di essere internazionalisti: vogliamo l’unione dei popoli, la cancellazione delle frontiere. Ed è proprio perché auspichiamo la riconciliazione fra tutti i popoli, compreso quello tedesco, pensiamo che si debba resistere a un aggressore che rappresenta l’annientamento di tutte le nostre speranze di liberazione. Parlare di pace mentre il partito che da quarantacinque anni ha trasformato l’Europa in un enorme campo trincerato è in condizione di dettare le proprie condizioni, sarebbe l’errore più spaventoso che si possa commettere. Resistergli e fare fallire i suoi piani significa aprire la strada alla parte rimasta sana del popolo tedesco e offrirle i mezzi per sbarazzarsi di questo partito. Se i nostri compagni tedeschi capiranno che questo è l’unico esito vantaggioso per entrambe le parti, noi siamo pronti a collaborare con loro.

Christian Cornelissen, Henri Fuss, Jean Grave, Jacques Guerin, Pëtr Kropotkin, A. Laisant, F. Le Lève (Lorient), Charles Malato, Jules Moineau (Liegi), Antoine Orfila (Husseindey, Algeria), Marc Pierrot, Paul Reclus, Richard (Algeria), Ichikawa (Giappone), Varlan Tcherkesoff

26 febbraio 1916

Anarchici pro governo

È apparso un manifesto firmato da Kropotkin, Grave, Malato e una dozzina ancora di vecchi compagni, in cui, facendo eco agli organi dei governi dell’Entente i quali chiedono che la guerra continui fino all’annientamento della Germania, ci si erge contro ogni idea di “pace prematura”.

La stampa borghese pubblica, naturalmente con soddisfazione, degli estratti del manifesto e lo annuncia come un atto compiuto dai “dirigenti del movimento anarchico internazionale”.

Gli anarchici, i quali pressoché al completo sono rimasti fedeli alle loro convinzioni, debbono protestare contro questo tentativo di compromettere l’anarchismo nella continuazione di questa feroce carneficina che non ha mai permesso alcunché di buono alla causa della giustizia e della libertà, e che d’altronde, si mostra completamente sterile e senza vie d’uscita anche dal punto di vista dei governi dell’una o dell’altra parte.

La buona fede e le buone intenzioni dei firmatari di questo manifesto sono fuori questione. Ma, quale che sia il dolore di trovarsi in conflitto con dei vecchi compagni che hanno reso tanti servizi alla causa che ci è stata comune, non si può, per rispetto della sincerità e nell’interesse dell’avvenire del nostro movimento emancipatore, non separarsi nettamente dai compagni che credono possibile conciliare le idee anarchiche e la collaborazione con i governi e la borghesia di certi paesi nelle loro rivalità contro le borghesie e i governi di altri paesi.

Abbiamo visto, nella crisi attuale, dei repubblicani mettersi al servizio dei re, dei socialisti fare causa comune con la borghesia, dei lavoratori fare gli interessi dei capitalisti; ma in fondo tutte queste persone sono, in gradi diversi, dei conservatori, dei credenti nella missione dello Stato e si può comprendere che abbiano esitato e fuorviato fino a cadere nelle braccia del loro nemico, il giorno in cui il solo rimedio non era che la dissoluzione di tutti i legami governativi e lo scatenamento della rivoluzione sociale. Ma non si comprende più quando si tratta di anarchici.

Gli anarchici pensano che lo Stato è incapace di impedire il male, se non commettendo un male ancor più grande: tanto nel campo delle relazioni internazionali che in quello privato egli non può combattere un’oppressione senza opprimere, egli non può reprimere un crimine senza organizzarne e perpetrarne uno più vasto.

Anche supponendo (ciò che è ben lontano dalla verità) che il governo tedesco sia il solo responsabile della guerra attuale, è dimostrato che, restando fermi ai metodi di governo, non gli si può resistere che opprimendo e rimettendo in piedi tutte le forze reazionarie. Al di fuori della rivoluzione popolare, non v’è altro mezzo, per resistere alla minaccia di un’armata disciplinata che di avere un’armata ancora più forte e disciplinata; di modo che i più feroci antimilitaristi, se non sono anarchici e non credono nella dissoluzione dello Stato, sono fatalmente destinati a diventare degli ardenti militaristi.

In effetti, nella problematica speranza di abbattere il militarismo prussiano, si è rinunciato allo spirito e ad ogni tradizione di libertà, si è prussianizzata l’Inghilterra e la Francia, ci si è sottomessi allo zarismo, si è ridato prestigio alla vacillante monarchia italiana.

Possono gli anarchici, anche per un solo istante accettare questo stato di cose senza rinunciare a dirsi tali? Per me, meglio ancora la dominazione straniera che si subisce per forza e contro la quale ci si rivolta piuttosto che la dominazione indigena che si accetta docilmente, quasi con riconoscenza, credendo in questo modo di essersi garantiti da un male più grande.

E non ci si dica che si tratta di un momento eccezionale e che dopo aver contribuito alla vittoria dell’Entente si ritornerà, ciascuno nel suo campo, a lottare per i propri ideali.

Se è necessario oggi agire di concerto con il governo e la borghesia per difenderci contro la “minaccia tedesca” ciò sarà tanto più necessario dopo che durante la guerra. Quale che possa essere la disfatta dell’esercito tedesco (se è vero che sarà vinto) non si potrà mai impedire che i patrioti tedeschi pensino e preparino la rivincita; e i patrioti degli altri paesi, cosa naturale dal loro punto di vista, vogliano tenersi pronti per non essere ancora una volta colti di sorpresa. Vale a dire che il militarismo prussiano diventerà un’istituzione permanente e regolare in tutti i paesi.

Che cosa diranno allora i sedicenti anarchici che oggi vogliono la vittoria di uno dei belligeranti? Continueranno a dirsi antimilitaristi e a predicare il disarmo, il rifiuto al servizio militare, il sabotaggio della difesa nazionale, per diventare, alla prima minaccia di guerra, i sergenti reclutatori dei governi che avevano tentato di disarmare e indebolire?

Si dirà che tutto ciò finirà quando il popolo tedesco avrà saputo sbarazzarsi dei suoi dominatori e avrà smesso, distruggendo il militarismo di casa sua, d’essere una minaccia per l’Europa. Ma, posta in questo modo, i Tedeschi che pensano, e con ragione, che la dominazione inglese e francese (per tacere della Russia zarista) non sarà più dolce di quello che ai Francesi e agli Inglesi sarà quella tedesca, vorranno attendere prima che i Russi e gli altri distruggano il proprio militarismo e nell’attesa continueranno a rinforzare l’esercito del loro paese?

E allora a quando la rivoluzione? A quando l’Anarchia? Dovremo attendere che siano gli altri a cominciarla? La linea di condotta degli anarchici è tracciata dalla logica medesima delle loro aspirazioni: si dovrebbe impedire la guerra facendo la rivoluzione o almeno incutendo ai governi la paura della rivoluzione.

Fino ad oggi non si è potuto o saputo farlo. Ebbene non vi è che un rimedio: fare meglio nell’avvenire. È necessario più che mai evitare i compromessi: scavare l’abisso fra capitalisti e operai; predicare l’espropriazione della ricchezza privata e la dissoluzione dello Stato come il solo mezzo per assicurare la fraternità fra i popoli, la giustizia e la libertà per tutti e prepararsi a realizzarla.

In questa attesa, tutto ciò che tende a prolungare la guerra (che massacra gli uomini, distrugge la ricchezza e impedisce la ripresa della lotta per l’emancipazione) mi sembra criminale. Mi pare che predicare la guerra a oltranza faccia veramente il gioco dei governanti tedeschi, i quali ingannano i loro sudditi e li incitano alla lotta facendogli credere che si vuole schiacciare e ridurre in schiavitù la nazione tedesca.

Oggi come sempre il nostro grido sia: Abbasso i capitalisti e i governi, tutti i capitalisti e tutti i governi!

Errico Malatesta

[“Freedom”, aprile 1916]

Per la guerra, per la neutralità, o per la pace?

Per la guerra, intanto, no.

Per nessuna guerra, dovunque e comunque sia accesa od abbia ad accendersi.

L’avversione di ieri – in cui si comunicava tutti quanti, almeno da questo lato della barricata, ed in cui irriducibili, non persistono, oggi che gli anarchici – emersa lentamente, dolorosamente, dal mezzo secolo di disinganni che di scherni, di fame, di catene ripagò il sacrifizio della generazione eroica da cui l’unità, l’indipendenza della patria erano state edificate; temprata alla critica che dal disinganno erompeva acerba ed inesorata a ricercarne le cause desolanti, si è fatta più tenace, irremovibile oggi che alle guerre, a tutte le guerre, comunque mascherate, viene a mancare il contenuto ideale che agli assertori, ai confessori, agli araldi ed ai soldati dell’idea e della causa nazionale dava la generosa nostalgia dell’olocausto, la tenacia che non abdicava dinnanzi al boia, al tradimento, a la sventura e a Mantova, a Brescia, a Novara, ad Aspromonte, a Mentana trovava nella sciagura la ragione dell’unanime consenso solidale e dei rinnovati ardimenti vittoriosi.

La guerra non è più oggi che un’operazione di borsa, un affare, sui cui avvolgimenti torbidi le faci della civiltà, i labari del progresso, gli orgogli nazionali si rovesciano a nascondere la frode inconfessabile e svergognata, a mietere pel sacco, per la taglia, per la fortuna dei grandi ladri il necessario tributo d’energia e di sangue che il proletariato soltanto può dare e, pur docile, pur tardo, non darebbe altrimenti coll’ardore, l’abnegazione, l’impeto cieco che del successo sono condizione essenziale.

Aneliti civili, intolleranza di tirannidi straniere, fremiti di nazionale risurrezione le guerre che insanguinano il vecchio ed il nuovo mondo da vent’anni? la guerra della Cina al Giappone nel 1895; la guerra degli Stati Uniti contro la Spagna nel 1898; dell’Inghilterra contro i Boeri nel 1899; dell’Europa coalizzata contro l’Impero Cinese nel 1900; del Giappone contro la Russia nel 1904; dell’Italia contro la Turchia nel 1911; degli Stati balcanici l’anno scorso; ora quella che divampa nel vecchio continente?

Quando dagli organizzatori stessi delle paradossali carneficine si concede – ed è, del resto, anche ai meno sagaci confermato dall’esperienza immediata – che esca dalle competizioni ora il monopolio dei mercati industriali finanziari commerciali della Corea, della Manciuria, della Cina, di Cuba, del Transvaal, o l’accaparramento delle Sirti alle rapaci speculazioni del Banco di Roma? Quando la presunzione dell’Inghilterra, della Francia, del Belgio, della Germania, dell’America a portare oltre i propri confini altra civiltà che non sia d’estorsioni, di sfruttamento, di corruzione, affoga nei Campi di Concentramento del Transvaal come nel Congo, negli orrori repubblicani del Tonkino o del Madagascar come nell’inquisizione puritana delle Filippine, ed assume nei riguardi della Russia autocratica e dell’Italia pellagrosa ed analfabeta il senso di una atroce ironia impudica?

Arrembaggi di pirati, furor di sciacalli, rovello di borsaioli infuriati all’usura, di bottegai, di preti, di fornitori, di biscazzieri ansanti il dividendo la decima i subiti guadagni, le guerre d’oggi, del domani, le guerre d’ogni nazione e d’ogni stirpe, d’ogni terra e d’ogni continente.

I dividendi, le usure, le decime si tagliano soltanto sul groppone di Giobbe, che egli sia bianco o nero o giallo, che egli sia nato sotto la croce, la mezzaluna, il tricolore, che egli sia tenuto alla lassa dal padrone da Cecco Beppe o da Guglielmone, da Gennariello, da Wilson o da Poincaré.

E porre a Giobbe l’alternativa di essere pro o contro la guerra parrebbe ozioso senza i sofismi che scendono dai pergami e dalle tribune più diverse, maramaldi o ingenui, a truffarne la buona fede, a scuoterne l’inerzia fatta di diffidenza assai più che d’ignavia, a sconvolgerne gli animi semplici ed i giudizi sinceri.

Quanti i sofismi! Quanti, a scusare le dedizioni fragili, a nascondere le defezioni sfacciate!

Lasciamo da banda i cialtroni che mutano coscienza secondo che mutano padrone, e la fede, gli ideali, gli entusiasmi attingono alla greppia e misurano alla biada. Insurrezionalisti, antipatriotti, antirazzisti fino a rassegnarsi al leggendario bastone tedesco nell’eventualità cervellotica dell’invasione straniera, ieri, – quando a colmar la ciotola della sbobba quotidiana, leccavano il deretano ai “compagni” – sono nazionalisti, patriottardi, guerrafondai oggi che il nazionalismo borsaiolo della patria li ha assunti a sparafucili della banda, appresta lo strame alla loro vanità cianciona, e compensa della pagnotta tricolore le pedate che di mezzo a noi ha vendemmiato il loro girellismo equivoco e mercantile. Lanzichenecchi di chi li paga, barattano il pane colla menzogna consapevole e col vituperio professionale, troppo stranieri a qualsiasi brivido di sentimento perché i loro lazzi sguaiati, le loro capriole invereconde, i loro spudorati voltafaccia possano muovere più che a compassione od a schifo, perché possa aver peso in un dibattito sincero il loro mercenario camaleontismo, la loro disperata latitanza intellettuale e morale, anche se posino a filosofi ed a censori.

La gente passa e tura le narici: anche noi.

Fosse tutto lì il dissenso, che nessuno se ne sarebbe accorto!

Ma la guerra è stata prima ed avanti ogni cosa la liquidazione repentina e definitiva del socialismo militante. I grandi industriali della Westfalia, della Sassonia, della Slesia nella guerra mortale agli industriali di Birmingham, di Glasgow e di Manchester – che nell’aspra competizione delle due industrie antagonistiche è la ragione fondamentale dell’aspro conflitto europeo – non sognavano certo di avere alleati nella guerra mortale i rappresentanti parlamentari del proletariato tedesco, né Guglielmo d’Hohenzollern d’avere stretto al suo fianco, più fida e più devota dei suoi Usseri della Guardia, la centuria dei deputati socialisti al Reichstag.

Neppure l’ombra d’un contrasto, neanche il più pallido tentativo d’opposizione: Deutschland über alles! La grande patria tedesca soprattutto; mentre dall’altra parte della frontiera l’estrema socialista che il 7 luglio osava ancora opporsi alla Camera all’approvazione dei quattrocento mila franchi bilanciati per la visita del [Raymond] Poincaré a Pietroburgo, non trova più un uomo a ricordarsi dell’internazionalismo socialista, a ricordarsi, nell’imminenza della guerra, dei truculenti discorsi e degli eretici ordini del giorno acclamanti alla riunione del Segretariato del Partito Socialista Internazionale a Bruxelles la settimana innanzi.

Neanche uno, neanche [Gustave] Hervé.

L’uomo che aveva abbandonato sul letamaio la patria di lor signori gridando sotto il serenar della bonaccia che il proletariato francese avrebbe risposto coll’insurrezione alla dichiarazione di guerra, inscriveva fra i doveri sociali, al primo lampeggiar de l’uragano, quello di rassicurare il governo “che non si sarebbe fatto lo sciopero generale contro la guerra minacciata, che non si sarebbe fatto lo sciopero generale insurrezionale a guerra dichiarata.

“Che i socialisti, i sindacalisti, i libertari avrebbero marciato come un sol uomo alla frontiera dando ai nazionalisti l’esempio del coraggio e della disciplina, confidando alla sollecitudine della Repubblica la cura delle donne e dei bambini”. (“Guerre sociale”, anno VIII, n. 31, 31 luglio 1914).

Un sagace rimpasto ministeriale ha sbaragliato ogni più lontana minaccia di opposizione. Il 26 agosto [René] Viviani ricompose il suo ministero chiamandovi i rappresentanti delle diverse gradazioni del socialismo radicale ed unificato: Jules Guesde, Marcel Sembat, Bienvenu Martin, Gaston Thompson, Alexandre Millerand, Aristide Briand, Victor Augagneur, ecc. Per una parte si ammutoliva la opposizione togliendone in ostaggio al governo i caporioni meno docili, si addossava per l’altra al partito socialista la responsabilità della guerra e delle sue sorti cui sono strettamente legati i destini, le fortune della Banca di Francia, del Creusot, della Chatillon Commentry, del Crédit Lyonnais, della grande finanza e della grande industria francese.

Se la borghesia non è stata mai così arruffianata, non poteva essere né più obliqua né più stupida l’opposizione socialista; bisogna convenirne.

In Inghilterra il socialismo era nei ranghi, dispersa e sana la sola voce dissenziente, quella di Keir Hardie, come in Francia, vox clamantis in deserto, presto soffocata dall’insano urlo delle folle: a Berlino! a Berlino! non vibrava che la voce di protesta solitaria di qualche giornale anarchico.

Nel Belgio il socialismo era alla frontiera, per la patria, in armi e bagagli.

In Italia machiavelleggia.

La parte minore che, su la via di Damasco, ripete da anni, ad ogni crisi, i suoi omaggi alla classe dominante nel suo simbolo più augusto, è per la guerra, per la conquista di Trento e di Trieste, per l’annessione dell’Albania, per la rivendicazione di Tunisi, di Malta, della Corsica, del Nizzardo, dei quattro quinti d’Europa; la parte maggiore è per la guerra pure. Non è chi non veda che nella neutralità imposta al governo sia soltanto un alibi sagace. I trattati dinastici hanno legato le sorti politiche del popolo italiano a quelle dei governi centrali, contro la tradizione, contro la storia, contro le proteste vive d’un angoscioso passato storico recentissimo, sulla implicita rinunzia all’integrazione dell’unità nazionale; e la politica socialista è contro l’Austria contro la Germania, ribelle agli impegni dal governo assunti colla triplice alleanza. Ma è chiaro che sarebbe col governo per la guerra contro l’Austria, per la redenzione italiana dell’Istria e del Trentino; non contro la guerra in sé e per sé, non contro la guerra che, riconfondendo in nome della patria o della stirpe gli interessi irreconciliabili del capitalismo e del proletariato, oblitera nega investe e perverte tutta la critica, l’anima, l’azione, la ragione stessa d’essere, dell’aspirazione socialista e dell’emancipazione proletaria.

Non siamo qui di fronte al solito caso d’aberrazione o di corruzione individuale: siamo di fronte al fallimento di un metodo.

Il socialismo ha la sua ragione d’essere nel fatto economico dell’irriducibilità dell’antagonismo fra gli interessi proletari e gli interessi borghesi; è movimento di lotta e di redenzione di classe, e se questa redenzione è subordinata alla distruzione del monopolio economico e del privilegio politico della borghesia, non occorre spendere parola a dimostrare che il movimento socialista sarà movimento rivoluzionario non soltanto perché è rivoluzionaria la sua aspirazione remota, ma perché rivoluzionaria di tutte le irreconciliabilità quotidiane dovrà essere necessariamente l’opera sua di ogni ora d’ogni giorno. Un socialismo che, nell’attesa remota della espropriazione della borghesia, con questa s’intenda a sbarcare il meno peggio il lunario, e stabilisca, su le basi di compromessi assidui nel Comune, nella Provincia, nel Parlamento, sui mercati più ardui della mano d’opera, una cooperazione qualsiasi in vista della conservazione delle sparute libertà fino ad oggi conquistate, e dell’ordine sociale, sia pur provvisorio, in cui maturi la graduale elevazione intellettuale e morale del proletariato, è movimento socialista che si riassorbe senza pensarlo, senz’accorgersene, senza volerlo, nella vecchia democrazia contro cui era insorto, protesta e reazione. È il movimento socialista che, dopo il lampeggiante e perseguitato periodo delle origini, è venuto, traverso la cooperazione riconciliandosi col capitale, traverso il parlamento riconciliandosi con lo Stato, traverso le riserve mentali riconciliandosi colla Chiesa, disarmando i sospetti di tutti gli istituti dell’ordine ed abilitandosi, traverso la rinunzia, a prendere nel governo della cosa pubblica la successione politica che i vecchi partiti minacciano, essi, di compromettere e di sovvertire col loro immobilismo assurdo ed ostinato. Eccitate, esasperate quest’azione colla lusinga d’una conveniente partecipazione nell’azienda governativa, coll’esca delle maggiori influenze che vi si connettono, e l’involuzione sarà precipitata dalla preoccupazione delle responsabilità del domani.

Come meravigliarci se, giunta alle soglie del potere, questa gente che per trent’anni ha speso intelligenza, studio, parola, tenacia a persuaderci che i nostri interessi non erano gli interessi dei nostri padroni; che erano altri, diversi, opposti, irreconciliabili cogli interessi dei nostri padroni; che essi non potevano avvantaggiarsi, trionfare, se non sullo sbaraglio della classe padronale, perché non v’è margine, terreno neutro su cui possa stringersi un’alleanza, venire ad un compromesso; e ci ha ispirato il sospetto, innestata la sfiducia, imposto il divorzio da ogni partito politico cui si doveva opporre la classe assisa sull’identità degli interessi economici, cinta di una solidarietà, di una forza cui nessuna forza avrebbe potuto resistere – sia venuta poi di ruzzolone in ruzzolone a dirci che nel nome della stirpe o della civiltà o della patria quegli interessi si potevano, si dovevano anzi conciliare e confondere: che nel nome della nazione o della civiltà o della patria i padroni, gli sfruttatori, coloro che campano del nostro sudore e grandeggiano sulla nostra servitù, potevano anche, se nati di qua dall’Isonzo o dal Brennero, essere fratelli nostri; e che i miserabili, anche i miserabili della nostra stessa miseria, della nostra stessa abiezione, potevano essere nostri nemici a dispetto della identità del destino e della solidarietà degli interessi, se fossero nati, se fossero accampati di là dal Quarnaro, perché di là, pur dolente come noi, la progenie di servi ha altra bandiera, altro re. Ed è l’Austria di Francesco Giuseppe d’Asburgo, mentre noi, noi siamo l’Italia di Vittorio Emanuele di Savoia. E che è triste, è miserando, ma dobbiamo, noi vilipesi, noi sfruttati, noi straccioni che non ci siamo visti mai, che ci siamo sentiti fratelli anche ignorandoci, avventarci gli uni sugli altri, sgozzarci senza pietà né misericordia se tra Gennariello e Cecco Beppe lampeggia un contrasto, se tra i padroni di là che per gli edificatori della loro fortuna non ebbero mai che disprezzo, galera, pedate nel ventre, e quelli di qua, che nella nostra pelle si sono tagliata l’onnipotenza e la boria, s’accende la più stupida querela di rigattieri.

Il proletariato assunto alle eucaristie dell’Internazionale per un’ora, cittadino per un’ora della patria universale, riprecipita tra i gretti confini della gente, si riconcilia col suo aguzzino millenario, ne veste la livrea, ne cinge le armi e le insegne, ne debella cantando i nemici, lieto di dare la vita sua, il pane dei suoi pel trionfo della gente, della patria, della civiltà, senza ricordarsi neppure che delle tre matrigne adunche è il bastardo tre volte ripudiato.

Ci ha abituati all’Eliseo ed al Quirinale, il socialismo ben pensante; l’abbiamo visto bisbigliare desolato il miserere ai funerali di Umberto di Savoia e del Cardinale Bonomelli; ci ha smaliziato a Châlons ed a Draveil nelle socialiste stragi dei senza pane; possiamo ben vederlo assunto con [Alexandre] Millerand alla suprema magistratura della guerra, anelante con Bissolati, con Turati, con Ferri, coi diversi Corridoni mocciosi – riconciliato nel gran nome della patria – a Trento a Trieste, all’organizzato sterminio dei miserabili di qua e di là della frontiera.

Nel nome della Patria e della civiltà...

Si capisce che, accantonate nel sofisma della civiltà, le ragioni della guerra non potevano interessare il proletariato.

Dove l’hanno mai incontrata la civiltà, i paria? Donde e quando ha lasciato essa cadere su le loro pallide fronti riarse le rugiade e le speranze de la risurrezione?

Così non comunicano i servi negli entusiasmi di lor signori anche se subiscano, ancora una volta, disperati incerti diserti la violenza d’un destino contro cui non hanno la necessaria forza concorde di insorgere.

È di accademici, di dottrinari, di politicanti la cagnara. Scroscia dalle chiese, dai concili, dagli aeropaghi consacrati della scienza, della letteratura, dell’arte, la protesta contro la barbarie guerriera delle stirpi; e poiché cieca ottusa bestiale essa si attenda con ogni duce a l’ombra di ogni bandiera, con Lord [Horatio] Kitchener consacrato cavaliere nelle stragi esotiche e recidive del continente nero; con [Joseph] Joffre, superstite fosco delle restaurazioni versagliesi del 1871; coi Cosacchi dello Zar cresciuti nei progrom assidui, nei sistematici eccidi di vecchi di donne di bambini, alla grande guerra, alla grande gloria sui campi d’Occidente; coi due imperatori, curvo l’uno sotto mezzo secolo di infamie di delitti d’impiccagioni di carneficine, prono l’altro a la tortura quotidiana delle schiatte indocili al suo giuoco – scienza, arte e poesia, al vasto orizzonte squarciato dall’indagine temeraria nelle tenebre del dogma e del mistero, al vasto dramma umano sanguinante in ogni cuore, oltre ogni frontiera del tempo e dello spazio, alla grande speranza umana liberata dalle stupide predestinazioni alla conquista della verità, della bellezza, della giustizia, della redenzione, hanno posto, squallido esoso termine, l’arcigna e bramosa erma degli Indigeti, cortigiane impudiche di mercanti e di birrai.

Gabriele D’Annunzio nostro “per la quercia e per il lauro e per il ferro lampeggiante, per la vittoria e per la gloria e per la gioia”, invoca pronubo alle fortune della nuova Italia – l’Italia di Bava Beccaris e di Piazza del Pane – custode alto dei fati, Dante Alighieri, parlando con poco rispetto; mentre da Londra Rudyard Kipling altro più vasto, più assiduo tributo di sangue d’inedia di figli chiede al grembo delle madri britanniche per salvare la patria che gli Unni del ventesimo secolo vogliono ridurre, umiliare, ad un’oscura provincia tedesca; e Maurice Maeterlink, il puro e fine e mite poeta dei bimbi e dei semplici, dinnanzi allo strazio della sua eroica terra fiamminga, non contro i feticci orrendi che al loro giogo infausto piegano, prima che lo straniero, il suddito ed il cittadino, avventa il giambo avvelenato, ma alla gente conclama la “risoluzione inesorata: lo sbaraglio delle perfide forze profonde segrete irresistibili che innervano tutta l’anima tedesca e vogliono essere schiacciate sotto il tallone senza misericordia, poiché nessuna potenza umana potrà ammansarle, attenuarle, trascinarle sulla via del progresso, neppure colla più severa delle lezioni, e vogliono essere distrutte come un nido di vespe che noi sappiamo non potranno mutarsi mai in nido d’api benefiche ed industri. Lasciate passare un migliaio d’anni di civilizzazione, migliaia d’anni di pace con tutte le possibili raffinatezze d’arte e di cultura: lo spirito tedesco rimarrà immutato, sempre pronto ad esplodere, non appena l’occasione si presenti, cogli stessi aspetti, colla medesima infamia”, per cui la guerra, la guerra d’oggi, è urto di due correnti fondamentali dell’anima del mondo: l’una fosca d’iniquità, d’ingiustizia, di tirannia; l’altra anelante alla libertà, alla vita, al diritto alla gioia.

Delenda Germania!

Sono passati due millenni quasi da Tacito a Maeterlink, ma nella mente del poeta fiammingo, dei molti che ne battono le orme e ne dividono gli orrori, la Germania è rimasta come ai tempi di Tacito “tutta selve orride e paludi, tra cui la gente continua, come allora, ad allevarsi col bestiame sulla terra medesima spregiatrice d’ogni civile mollezza, feroce alle guerre, avida alle prede, briaca, turbolenta, ladina alle ferite ed alle morti in tempo di pace” solvendo il dubbio che angustiava lo storico ternano, se i Germani avessero volto d’uomini e membra e cuore di fiere, come allora si favoleggiava ed oggi non osano escludere più né Maeterlink, né D’Annunzio, né Rudyard Kipling che in nome della civiltà del diritto della vita e della gioia ne deprecano lo sterminio finale.

Delenda Germania!

Bisogna esser giusti: dall’altra parte della frontiera non scoscendono meno irosi gli anatemi: La barbarie è dell’Inghilterra. Al fariseismo ipocrita dell’Inghilterra, invidiosa della grandezza e della potenza tedesca, bisogna addossare le responsabilità della guerra che devasta il continente. Roentgen butta nel cestone dei fondi per la guerra la medaglia decretatagli dalla British Royal Society per la scoperta dei raggi X; Ernst Haeckel e Rudolf Eucken, che sono senza contrasto le menti più vaste, i cuori più generosi, le glorie più fulgide del mondo scientifico moderno, in nome di tutti gli uomini di lettere e di scienza della vecchia Germania, denunziano nella “Wossische Zeitung” di Berlino il fariseismo ipocrita dell’Inghilterra che ha tolto pretesto dall’invasione del Belgio così necessaria alla Germania (!) per sfogare il suo brutale egoismo nazionale, l’odio antico e l’invidia marcia che essa cova della grandezza della Germania che vorrebbe distruggere senza riguardo ai diritti, senza riguardo a moralità od immoralità, pel suo esclusivo avvantaggio.

“Deprimente spettacolo” – commenta Frank Jewet Mather della Princeton University – “quello di due grandi pensatori, grandi figure cosmopolite ambidue, i quali indulgono ad un nazionalismo violento, inconsiderato e maligno... rompendo un vincolo che tra i due popoli si era stretto traverso l’influenza che Goethe aveva esercitato su Carlyle e Carlyle su due generazioni d’inglesi, e pel trionfo che alle dottrine darwiniane avevano assicurato in Germania la temerità e la pertinacia degli scienziati tedeschi quando in Inghilterra Thomas Huxley lottava con dubbia fortuna ad ottenerne una qualsiasi considerazione”.

Tanto più triste lo spettacolo che dall’aspra contesa il nazionalismo perfido delle quattro grandi patrie in armi, trae l’obliqua giustificazione del suo bestiale furore di sterminio e di desolazione. Difendono la gloria dei saggi, dei pensatori, dei poeti, della cultura tedesca gli ulani gialli, i foschi usseri della morte, gli holzer da quarantadue pollici del Kaiser! portano per le arcaiche strade di Lovanio e di Bruges il ghigno amaro e la fine ironia, chi l’avrebbe pensato mai? di Schopenhauer e di Henrich Heine! E sulle paradossali dreadnought britanniche da cinquantamila tonnellate, riparte alla conquista del mondo, che durante due secoli vibrò alla sua parola ed alla sua passione, William Shakespeare; parte Darwin a ripascere la sua gioia serena nella confusione dei dogmi e dei confini sgominati. Oltre la Vistola non portano lo strazio, l’angoscia dell’immane mina i cosacchi del Don, portano su le picche il dubbio tormentoso di [Shaul] Cernichovskij, le eretiche annunziazioni di Turgenev, rassegnato o scaltro il vangelo di Tolstoj; mentre le rosse legioni della Terza Repubblica ribenedicono sulle ecatombi di Ypres per la convertita voce d’Anatole France, la passione di libertà, il voto di fratellanza che all’antico regime costernato in ogni terra, che ai servi dolenti d’ogni patria, aveva gittato, morendo, la prima!

E tanto più infausta è l’abdicazione, la dedizione miseranda, che penetrano lente lente le voci nuove traverso la coscienza proletaria rassisa da millenni di rinnovate devozioni, le voci insolite ed il temerario ingrato spirito d’indipendenza e di libertà. Mutano credo e santi, ma la fede rimane cieca dinnanzi ai lampeggiamenti delle verità remote ed inaccessibili alla coscienza universale. Si giura oggi in Galileo, in Newton, nella teoria di Laplace e di Darwin, come si giurava ieri sulle parole di Mosè, della Genesi o del Sillabo. La scienza è rimasta mistero, privilegio scarso la conoscenza, il saggio un sacerdote ed un profeta, e quando la guerra la strage la mina sono invocate, necessità di suprema salute, da Anatole France o da Maksim Gor’kij, da Haeckel, da Rudyard Kipling o da Gabriele D’Annunzio, dal fior fiore dell’intelletto, della coscienza, dell’amore, dell’orgoglio, della gloria d’ogni stirpe, possono i servi, chiusi dal giogo quotidiano fuor della vita che freme e pulsa e cerca e spera, sul solco, giù nella miniera, per le officine, ludibrio perenne della tenebra, della macchina, del vento e del mare, possono avere i servi la libertà di dissentire, il diritto d’insorgere, di rifugiarsi alla men peggio nel tardo buon senso o nell’orgogliosa presunzione che – relegati essi pure nel mondo, senza dubbio migliore ma altrettanto esclusivo della speculazione e dell’astrazione, altrettanto sordo alle bestemmie, alle imprecazioni, alle minacce che prorompono e s’incrociano su l’urto perenne ed irreconciliabile, su la competizione caina su la spregevole volgarità dei piccoli interessi quotidiani, sono esteti e savi così destituiti d’ogni lume, d’ogni libertà a giudicare dei grandi uragani collettivi come il volgo a discernere nell’inviolato enigma dell’universo, nel chiuso mistero delle origini?

– Hanno studiato ed appreso, sanno da soli quello che millenni di storia, milioni d’abitanti del pianeta non hanno mai intraveduto; alla verità hanno dato i raggi, al progresso le ali essi soli. Le olimpiadi civili si numerano e s’intitolano dai loro nomi gloriosi; non possono errare, ed errassero pure, non noi potremmo sorprendere una verità che si fosse ad essi ricusata. E quando per la guerra è il vasto consentimento degli eletti, quando contro l’unanimità del consenso nessuna grande voce insorge, nessuna delle grandi voci che nelle ore tragiche del comune destino risvegliano gli echi oltre gli oceani, oltre i continenti, oltre i secoli; e non squilla nel cielo corrusco, per gli animi ebbri di passione e di perdizione, che la protesta vostra sfiduciata flebile incerta, per la guerra bisogna essere anche se vuole nuovi e più esosi tributi di miseria, tributi orrendi di sangue e di lacrime, e, più inesorata di ogni maledizione del Levitico, condannerà alla servitù ed al pianto i figli, ed i figli dei figli quanto lontana durerà nei secoli la memoria dell’irredimibile ferocia umana; per la guerra sono tutti; non senza ragione certo.

Bisogna chinare il capo, essere per la guerra anche noi...

– È il ruggito dell’armento.

– È il grido d’ogni anima, irresistibile; fruga anche in mezzo a voi ogni cuore, scuote ogni fede, turba ogni mente, assilla ogni coscienza, mina e sovverte l’edifizio della dottrina; è come la folgore di Damasco sulla via delle aspettazioni redentrici.

Passate pur sdegnosi fra il pidocchiume in busca d’una fede e d’un padrone che l’appalti per la broda; passate disprezzando fra la clientela lazzarona e mercenaria che, salvando la pancia al sacco coscrive, ai rischi della guerra, la pelle altrui; di mezzo ai deboli, ai fiacchi, troppo pigri, troppo squallidi per avere il coraggio o la forza d’un pensiero, d’una volontà propria, travolti oggi dalla bufera nel comune delirio; ma se oltre la schiera obliqua o fragile degli apostati minori su le vie della guerra trovate Amilcare Cipriani e Pëtr Kropotkin dolenti che i settant’anni tolgano ad essi d’imbracciar una carabina e di marciar contro il nemico, non direte certo che all’uno manchi la fermezza della volontà, all’altro la sagacia, la sincerità ad entrambi del consenso alla grande guerra, e del voto fervido e conserto perché su la feudale barbarie teutonica trionfino gli eserciti collegati di Francia e d’Inghilterra, del Belgio, della Russia e del Giappone.

– Abbiamo trovato su la via della grande guerra, erti contro di noi, oltre la breve schiera degli apostati minori, Amilcare Cipriani e Pëtr Kropotkin di cui nessuno oserà mai impugnare la probità mentale e la sincerità adamantina.

Ci ha attristati l’incontro, non ci ha smossi né scorati: Contro la guerra oggi come ieri, come sempre, dovunque e comunque sia accesa od abbia ad accendersi!

E ve ne daremo qui le nostre modeste ragioni.

Premettiamo subito una dichiarazione così sincera come necessaria: non abbiamo idolatrie, non devozioni stagnanti, non feticismi ciechi; ma non abbiamo neanche la più lontana nostalgia d’inquisizione e non sappiamo proprio che farci della pelle di coloro che, di mezzo alle falangi più o meno sovversive del proletariato internazionale, sono stati travolti dalla fiumana ed incapaci di tenersi ritti, di raccomodarsi la testa sulle spalle, e, dentro, libera la propria ragione, sereno il proprio giudizio, hanno nel coro briaco mesciuto il loro inno alla guerra, il loro appello fervido alla grande crociata civile contro la feudale invadente barbarie teutonica. Infierire sarebbe iniquo: non soltanto non è da tutti, ma non è neanche di tutte le ore, non è di tutti i problemi, meno ancora dei problemi che si affacciano impetuosi, lusingatori di orgogli irresistibili, minacciosi d’orrori ineffabili, irti di contraddizioni penose, l’indipendenza mentale, il coraggio morale, l’angosciosa insurrezione contro lo sfolgorare d’un’epica menzogna convenzionale e la smagliante rievocazione d’un tradizionalismo ordito di martirio e d’abnegazione, d’ardimento e d’eroismo; contro il rigurgito improvviso di collettivi stati d’animo appena superati, vibranti sempre, sempre vivi sotto le ceneri calde; contro l’urlo del gregge che prorompe cieco, violento, incoercibile al richiamo; coraggio ed indipendenza cimentati dal dubbio intimo prima che dalle brutali sopraffazioni esteriori, è condizione fondamentale del giudizio che sarà spassionato e sereno quanto più alla passione sarà estraneo se non superiore.

Perché non siamo particolarmente toccati dalla grazia noi che oggi possiamo sottrarci senza sforzo al baratro in cui gli altri hanno buttato l’ispido bagaglio delle loro convinzioni in un’eclissi disperata della parte più densa, più gagliarda, più luminosa, anche se più dolorosa, della loro vita. Quelli non sono peggiori di noi, noi non siamo migliori, siamo soltanto più lontani, in un’atmosfera meno turbolenta; e di lontano l’insieme dei paesaggi e dei fenomeni si sorprende nelle grandi linee e nei rapporti essenziali senz’ombra e senza deviazioni mentre su la mente, su l’anima abbonacciate, l’onda che laggiù ribolle di tutte le passioni ed è torbida d’ogni ansia, densa d’ogni turbamento e d’ogni aberrazione s’abbatte fioca, stanca, innocua, come purificata traverso i due continenti d’ogni sua acredine, d’ogni sua ingrata amarezza.

Vi possono torcere le labbra in una smorfia di disgusto supremo il lazzo sguaiato, la capriola impudica degli istrioni che ieri dalle cuspidi dionisiache dell’egoarchismo irridevano alla platea sciatta, obliqua di ibridismi nazzareni e democratici, ed oggi, per la paura o per la mancia, alla guerra democratica ed ai trionfi della cristianità, ribenedetta sotto la torva minaccia barbarica, allo Stato – ludibrio e scherno ieri, oggi arca e presidio immarcescibile – coscrivono nelle prefetture regie sicofanti e guerrieri.

Ma se vi appaia improvvisa dinnanzi, rudere magnifico d’un’era che nella storia si è fatta luce traverso il martirio e l’eroismo, esuberante di tutta la forza, vibrante di tutta la fede, quando la fede si confessava in cospetto del patibolo tra la corda il ferro e il piombo, se v’appare domani bianca, bianca, incisa di rughe, le rughe di Nouméa, di Portolongone e di Regina Cœli, serena nei grandi occhi leonini, la figura di Amilcare Cipriani troppo vasta perché si possa costringere nel credo breve ed arcigno, troppo alta perché si possa chiudere sotto la cappa de la congrega, ed Amilcare Cipriani che d’ogni guerra ha durante mezzo secolo numerate le diane, ne ha vissuto i cimenti angosciosi, ne ha sempre nella retina il baleno orrendo, nel cuore il brivido fratricida; e vi dice, egli che oltre le stragi immani oltre l’immane ruina d’ogni guerra, d’ogni battaglia, intravide sanguigna, lontana, e pur fatale, l’aurora delle grandi eucarestie della fratellanza e dell’amore, che bisogna riprendere il sacco, la carabina, dare ancora l’entusiasmo, la giovinezza, la vita, per salvare il conserto destino della civiltà e della Francia dalla conserta minaccia della Germania e del feudalismo imperiale, non potete né disdegnare né compatire.

– Nessuno l’osa, nessuno lo potrebbe, senza sacrilegio, perché comprende agevolmente ognuno che non diserta oggi la Francia l’uomo che nelle rosse falangi garibaldine le fece scudo del suo petto tra Montretout ed Autun, quarantatre anni fa. Non diserterebbe la Francia, non diserterebbe la repubblica oggi Amilcare Cipriani, rinnegherebbe tutto il suo passato corruscante tra le propiziazioni vittoriose di Digione e l’ecatombe comunarda espiatoria; e di quel passato egli è il prigioniero perenne e rassegnato. Ve lo lega più saldo d’ogni vincolo codesta sua romagnola magnanimità impenitente per cui all’abbandono, all’ingratitudine, alla bassezza, non si può, non si deve rispondere che colla spontaneità irresistibile, impetuosa ed obliosa del sacrifizio: a Bordeaux ripaga l’abnegazione il disinteresse e l’eroismo delle camicie rosse collo scherno e col bando, la clericanaglia repubblicana campagnarda. È naturale. Può far altro la chericanaglia? Ma all’appello della repubblica minacciata, della patria adottiva in angustia, i superstiti di Satory e del Pére Lachaise tornati dalla Nuova Caledonia, non possono rispondere che marciando all’avanguardia; può fare altro un garibaldino?

E l’unico rimpianto del vecchio Amilcare Cipriani in quest’ora di passione, è che la ferita di Domokos gli tolga di fare oggi “come nel 1870 argine del suo petto alla Francia repubblicana contro l’imperialismo militarista”.

Non lo tormentate di domande odiose che non incresperebbero d’un dubbio la sua devozione inamovibile. Non chiedete a lui, scampato pur ieri alle tenaglie dell’inquisizione repubblicana ed alle bieche vendette del militarismo francese, se l’imperialismo da conio e da forca, quello che si arma soltanto per arrembaggi borsaioli dell’alta finanza non sia su le rovine della Bastiglia accampato sornione cinico vorace così solidamente almeno che nel ghetto di Francoforte, nelle acciaierie di Essen o nelle caserme di Strasburgo o di Berlino. Non gli chiedete se abbia osato mai ai Piombi, allo Spielberg l’imperiale e regia cancelleria austriaca quel che le patrie egerie stagionate di Villa Ludovisi hanno osato a Regina Cœli frugando del roseo artiglio fino alla follia il cuore ed il cervello del povero Acciarito; non ha disperato della patria ad Aspromonte a Mentana a Portolongone; della Francia non ha disperato dinnanzi al plotone di esecuzione, non ha disperato a Nouméa, e la Francia è per lui la repubblica che ghigliottina con Capeto le monarchie nobiliari e grida la dichiarazione dei diritti, mentre la Germania rimane in lui a dispetto di Giovanni Leida e dell’anabattismo comunista, a dispetto del suo 1848, a dispetto di Fichte, di Marx o di Haeckel, la Germania del Barbarossa e del Bismark, della grazia di dio e delle leggi eccezionali: “va ‘n po’ la, burdlass che i todesch, boja d’...”.

Venticinque anni dell’esistenza turbinosa ha speso per l’ideale quando l’ideale era la patria, sua o d’altri; venticinque ha consumato in galera. Tornando al mondo, dopo un quarto di secolo d’eclissi, ravvisa nel nemico – che nei cinque lustri turbinosi è mutato – i lineamenti leggendari, e torna alle implacate fobie tradizionali.

Come lo volete lapidare se i garzoncelli dell’estetismo sovversivo che pei seminari hanno sciupato l’intelletto e la salute guardandosi l’ombellico, centro dell’universo gravitante modestamente intorno all’immensa vanità della loro erudita miseria, traggono gli oroscopi delle genti, e vi conchiudono nelle sicumere magniloquenti collo stesso semplicismo garibaldino – colla sincerità in meno – che, in ogni caso, e da qualunque punto di vista il conflitto europeo voglia giudicarsi, forza sarà riconoscere che la lotta è tra feudalismo ed industrialismo, tra imperialismo ed intellettualismo. Il feudalismo e l’imperialismo accantonato tra gli ulani del Kaiser, l’industrialismo e l’intellettualismo presidiato dagli Indu di Giorgio V, dai Cosacchi dello Zar e dai dragoni della repubblica borsaiola.

Come se il feudalismo spostandosi dal primo degli ordini, dall’aristocrazia neghittosa, corrotta, imbelle, al terzo stato irrequieto, avido, corruttore, avesse mutato più che la pelle ed i riti, e ad un vassallaggio più bieco che non ai giorni più tristi dell’antico regime non avesse soggiogato ogni ordine della società laddove la grande industria, l’alta finanza ha più agile lo strumento della produzione e più rassisa, più antica, più esperta la complice organizzazione.

“L’uomo anche più ignorante in materia finanziaria non può sottrarsi ad una legittima apprensione pensando che gli otto miliardi di riserva metallica della Francia si trovano nei forzieri di poche grandi banche, che è quanto dire a discrezione di un ristrettissimo numero di finanzieri i quali, all’infuori di ogni questione di probità o di disonestà, dispongono così, senza il minimo controllo, del più formidabile mezzo d’azione che esista dal punto di vista economico, politico, sociale”.

Così, non un sovversivo, ma un ex presidente del Consiglio dei ministri, un finanziere arruffianato, un conservatore scaltrito ad ogni cautela anche se rugginoso di tutti i pregiudizi, un patriottardo maniaco, [Jules] Méline, delinea nella “République Française”, il nuovo feudalismo ben più infausto che quello del Kaiser, altrettanto funesto ai vassalli – ed i vassalli più sciagurati, i servi siamo noi, sempre, immutatamente – quando di là dalla frontiera il feudalismo dei Krupp, dei Bayers, della Deutsche Bank e delle diverse Disconto-Gesellshaft che consacrano in Germania, così come altrove similari istituti di privilegio, il monopolio dei nuovi signori, i signori del dollaro, del dividendo, i signori dell’usura e del miliardo, succeduti ai signori della terra, della grazia di dio, delle crociate, egualmente oziosi, egualmente voraci; egualmente esosi a chi lavora, a chi suda, a chi crea, a chi geme in ogni patria, tra ogni gente, all’ombra complice di ogni bandiera, perché si possa oggi dire Francia o Germania o Inghilterra od Italia, perché alla gloria d’un nome a cui non corrisponde la realtà, che stride anzi la più violenta delle antinomie; perché al trionfo di un simbolo di comunanze ideali e di tradizionali solidarietà che si dissolvono nel più feroce antagonismo, s’invochi da questa parte della barricata l’entusiasmo e l’olocausto.

Non c’è più la Francia; ci sono, di là dal Cenisio, la Banca di Francia, Rothschild o Schneider, ed alla loro lassa artigiani e villani che muoiono di fame, che affogano, ad ingrassarli, nell’ignoranza nell’abiezione e nel dolore; non v’è più la Germania; sono di là dal Reno o dalla Mosella bande svergognate di grandi corsari che a quelli d’oltremonte e d’oltremare contendono la corsa la spiaggia il mercato il sacco i subiti guadagni opimi, e vogliono dai minatori anchilosati, vogliono dai fabbri riarsi, vogliono dai tessitori anemici, dai contadini pellagrosi della Slesia della Sassonia della Westfalia l’ultima goccia di sangue e l’ultimo rantolo. Hanno creato col loro lavoro, coi loro sudori, coi loro digiuni, troppa dovizia i morti di fame, troppa ricchezza non pagata, debbono ora dar la pelle per squarciare, nei ranghi d’altri servi che li custodiscono ignari e gelosi, i mercati del mondo.

Ed è così dappertutto, oltre la Vistola, oltre la Manica, oltre le Alpi, oltre l’Oceano.

Non v’è più patria.

Lor signori la vendono a chi meglio la paghi: i reietti, dei derelitti, dei bastardi d’ogni patria vogliono edificare la patria universa e libera, senz’odi né frontiere in cui l’amore e la libertà trovino il rifugio, irradiino la gioia.

Nessuno ha diritto di tacere, di nascondere ai miseri la verità iconoclasta, e gli araldi della fratellanza internazionale non hanno alcun diritto di turbare, di sviare dall’aspro cammino a cui s’affaccia incerta e malsicura, la coscienza proletaria ai suoi primi passi.

Compito loro d’illuminarla, di sorreggerla per l’erta scoscesa; e Cipriani e Kropotkin hanno torto di sacrificare alla febbre effimera, pregna di disinganni, del sentimento, l’insegnamento della ragione e della storia.

Kropotkin sopratutto.

Kropotkin, no. Kropotkin non trova attenuanti se non nella sentimentale impulsività che sarà la sua disgrazia o la sua ventura, ma per la quale, se trovi nei giornali del mattino l’eco d’un’insurrezione plebea, incendia le intime speranze al consueto pronostico della rivoluzione sociale imminente, colla stessa improntitudine con cui le spegne al tramonto se gli rechino i giornali la mala nuova che il movimento è stato soffocato e l’ordine ristabilito.

Di queste sue climateriche oscillazioni vertiginose è un recidivo abituale.

Nel marzo del 1904 dallo scoppio improvviso della guerra tra la Russia ed il Giappone traeva frettoloso l’oroscopo della rivoluzione che, disgraziatamente e per ragioni le quali sono all’infuori ed al disopra del puro accidente, non accenderà nel campo economico neppure la guerra attuale dal cui esito – vittorioso con ogni probabilità per le potenze alleate – sarà allontanata anche l’ipotesi di una rivoluzione politica sovvertitrice dello zarismo che dalla lunga guerra e dai suoi trionfi sanguinosi sortirà prevedibilmente restaurato, riabilitato, esperto.

E ancora tre anni fa, chiuso agli ammonimenti severi della storia un orecchio, chiuso l’altro alle voci della sua esperienza vasta ed antica, non metteva il suo evviva! a quello dei filibustieri che dalle comode cuccie sicure inneggiavano alla rivoluzione sociale messicana la quale non è – e non è mai apparso così chiaro come a questi giorni – se non una competizione losca d’appetiti volgari, d’avventurieri spudorati, di interessi inconfessabili a cui da Huerta, a Carranza, a Villa, a Zapata, a Morgan, ad Harriman, a Wilson, a Hearst, – s’arrovellano da ogni covo un po’ tutti, a cui, indifferente o sospettoso, rimane tuttavia ostinatamente straniero il proletariato messicano devastato fino all’abiezione dal medio evo industriale superstite e da qualche secolo di cultura religiosa intensiva?

È fatto cosi; è sempre l’uomo che licenziando al “Révolté” i suoi primi articoli trent’anni fa, vedeva la rivoluzione rompere ad ogni minuto dai pori, dagli sdegni della vita collettiva, e raccogliendo un decennio di poi gli ultimi suoi studi nella Conquista del pane vedeva almeno così lontana come il nuovo periodo glaciale la rivoluzione dei servi, nella quale crede poi sempre, ed al cui avvento, che è meglio, lavora colla sua formidabile forza e con immutato fervore.

Crisi violente e fugaci del sentimento su cui ripiglia poi, sotto l’urto delle conseguenze immediate, il suo dominio la ragione.

Ma intanto, disastrose.

Disastrose. Egli ne miete di questi giorni la testimonianza mortificante.

Nessuno dei grandi giornali che pur presumono tenere i propri lettori al corrente di quanto avviene nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, ha mai mostrato di accorgersi di lui, del suo prodigioso cinquantenario di ricerche, d’indagini, di nobile fatica da cui son pur fiorite opere letterarie, filosofiche, scientifiche che basterebbero alla gloria d’uno scienziato meno eterodosso: Il mutuo appoggio e lo studio sulla Letteratura russa.

Non se ne sono occupati mai; hanno intorno alla sua opera al suo nome, ordito concordi la congiura del silenzio non rompendola che per denunziarne le sobillazioni eresiarche alla polizia internazionale.

Lo levano sugli scudi, oggi che egli è per la guerra, oggi che egli è per la Francia per l’Inghilterra per la Russia contro la barbarie teutonica, tutti i pennivendoli che egli sa legati alle greppie dell’alta finanza, che egli, Kropotkin, ha bollato nei recenti articoli su “La Guerra” come la peggiore canaglia che sia mai ingrassata della miseria della rovina della strage della povera gente semplice e buona che egli, Kropotkin, diffidava, pochi mesi sono, a non lasciarsi abbacinare dalle apparenze, a non credere cioè alle profonde cause politiche, agli odi nazionali con cui si tenta giustificare ogni guerra la quale non è mai che il complotto fosco d’un pugno di ladri d’alto bordo.

E Kropotkin non è uomo da illudersi fino a credere che sia tarda riparazione al congiurato oblio cotesto scoscendere d’improvvise e postume apologie. Non certo al suo acume alla sua dottrina alla sua cultura alla sua fierezza, al sogno generoso – a cui ha dato, prezzo la galera di Pietro e Paolo e di Clairvaux, prezzo il bando perpetuo da ogni terra, tutta la sua vita – benedice concorde la stampa bordelliera e borsaiola; benedice ghignando alla sua contraddizione, benedice a Kropotkin che ripudia nell’inno guerriero per la Francia e la repubblica ed affoga nella democratica menzogna della nazionalità e della patria, la lotta di classe, la solidarietà proletaria, la rivoluzione sociale, l’anarchia.

Turibolando, ghigna.

Scorati, guardano a lui i giovani che dall’imbelle torpore si risvegliarono e dal convenzionalismo obliquo s’affrancarono alla magica carezza della sua parola, e nei delubri misteriosi che agli ignavi custodiscono la dovizia e la gioia, e dagli umili esigono, tributo perenne, il sudor d’ogni fatica, le lacrime d’ogni dolore, il sangue d’ogni olocausto, videro le sue bianche mani sacrileghe strappare al tabernacolo venerato i complici veli denudando la frode nefasta che vende all’ozio la gioia, le bilance de la giustizia ai ladri, il vangelo ai farisei, l’ordine agli assassini, la pietà al boia, ad un pugno inverecondo di parassiti e di manigoldi la parte maggiore e la più degna del genere umano.

Non egli dunque ci aveva nel torpido viluppo della storia che sgomina dei suoi enigmi il nostro acume ed il nostro coraggio, non egli ci ha imparato a discernere oltre ogni frontiera della tradizione, della fede, della lingua, amici, e nemici? Nemici irreconciliabili di qua dalla frontiera quanti il vincolo della fede, della lingua, della tradizione, di ogni comunanza hanno brutalmente spezzato edificando sul nostro squallore l’insolente fortuna, su la nostra servitù la loro tirannide, su la nostra abiezione il loro orgoglio, su lo scempio delle carni, delle anime, dei cuori nostri, il loro privilegio?

Nemici con cui, non che la pace, nessuna tregua è possibile, sarà sperabile mai finché i frutti del pensiero, del lavoro umano – condizione o guarentigia della civiltà, del progresso che nel tempo e nello spazio non hanno confine – non siano dall’artiglio mozzo degli accaparratori esosi, dimessi, tornati patrimonio di tutti, strumento della rigenerazione di tutti, arra della libertà e del benessere di tutti?

Fratelli quanti al di qua e al di là di ogni frontiera, nati sullo stesso strame, cresciuti nella stessa tenebra, lacerati dalla stessa angoscia, proni sotto la stessa croce, hanno, a dispetto della diversa tradizione, della fede, della lingua, della bandiera diversa, identità d’interessi, solidarietà di speranze e di destino?

Egli, con voce con fervore con pertinacia che nessuno conobbe più ardente più viva più ostinata, disarmando gli odi fratricidi ne addensò in uragani espiatori sul nemico secolare l’inesausto furore; egli, col gesto largo del veggente, sull’inabissarsi lento d’ogni barriera, ci additò unico limite d’orizzonte alla grande patria redenta del domani; egli, gridandoci la guerra santa della liberazione finale strinse disciplinate conserte incontro ad ogni guerra di rapina e di sterminio le riluttanze istintive degli sfruttati.

Perché nel nome della patria, bugiardo simbolo d’una comunanza tradizionale che mal nasconde il disperato antagonismo d’interessi ond’è ogni stirpe dilaniata; perché nel nome di una civiltà eretta su la nequizie, su la menzogna, su la frode, ci chiede egli oggi la tregua agli oppressori, l’odio agli oppressi, agli sfruttati, ai fratelli di cui, nel nome di una più grande civiltà, di una più grande patria, propiziava ieri le irresistibili eucarestie, e dinnanzi agli animi nostri, incerti nel turbine, rievoca oggi, custode l’uno d’ogni fiamma civile, truculento l’altro d’ogni forca, gli spettri della Francia e della Germania quando ci diceva egli, ieri, pure ieri, che la Germania avida di guerra è la Germania senza scrupoli della Banca, della Borsa, del Krupp, che la Francia pronta alla guerra è la Francia che ha barattato la Dichiarazione dei Diritti per le azioni del Creusot, del Crédit Lyonnais, della Banca di Francia; ed a fare la guerra dei finanzieri dei banchieri dei grandi armatori dei grandi fornitori, di qua e di là del Reno, e a pagarne lo scotto in tante giovinezze, in tanto sangue, in tanti amari bocconi di pane, sono i senza tetto i senza patria i senza pane delle due nazioni?

Certo non è egli tornato dal giudizio che ieri a mente serena, a ciel sereno, esprimeva con tanta sagacia con tanto spregiudicato coraggio: egli è certo oggi l’uomo di ieri, e dove non sia una pedissequa aberrazione, dove il suo giudizio non sia stato travolto dall’impeto del folle ciclone, l’uomo di ieri e l’uomo di oggi dovranno avere, buona o povera, la loro ragione se si trovano d’un tratto fronte a fronte, l’uno da un lato, l’altro dal lato opposto della barricata.

Il compagno Pëtr Kropotkin – di cui i lettori conoscono, per saggi che la “Cronaca” ne ha recentemente pubblicato, l’acuta analisi dei moderni conflitti internazionali – riassume in un fatto unico, di esclusivo carattere nazionale, le cause originali della guerra presente: nell’annessione dell’Alsazia e della Lorena all’impero germanico nel 1871.

Lì, tutti i fermenti della guerra.

Perché, la necessità di conservare il suo dominio sulle due Province, violentemente usurpate, ha sospinto la Germania verso gli armamenti paradossali che, costituendo una minaccia costante alla pace ed all’equilibrio europeo, hanno indotto di contraccolpo, la militarizzazione di tutto il vecchio continente, una costante vigilia d’armi che di anno in anno è andata inasprendosi fino ad essere la preoccupazione esclusiva di ogni stato, rendendo impossibile ogni ulteriore progresso, ogni vita di pensiero, ogni tentativo proletario d’emancipazione.

Fissate con tanto ingenuo candore le cause della guerra, al compagno Kropotkin le ragioni di schierarsi per la Francia, per l’Inghilterra e, necessariamente, per la Russia contro i due imperi centrali, non mancano più; e quantunque – come a placare un rimorso – egli si auguri che “i lavoratori possano dalla guerra imparare quale e quanta parte a scatenare i conflitti armati fra le diverse nazioni, esercitano il capitale lo Stato” considera primo dovere d’ogni uomo di libertà e di progresso “dei proletari coscritti sotto i vessilli dell’internazionale del lavoro sopratutto, fare quanto è in loro potere e secondo le loro capacità rispettive per schiacciare codesto invasore”.

La Germania a Metz, un campo trincerato a propositi aggressivi, può nello stesso giorno della dichiarazione di guerra avventare duecentocinquantamila uomini su Parigi. Ed in tali condizioni non soltanto non è la Francia libera di attingere il proprio sviluppo, ma i lavoratori del Belgio della Francia della Svizzera dell’Olanda non potranno mai, in condizioni siffatte, iniziare un movimento di liberazione.

La Germania feudale scenderebbe in massa a schiacciarli.

E fossero tutti lì i mali dell’imperialismo tedesco! Che v’è di peggio: l’autocratismo russo tornato audacemente alla reazione, il servizio militare obbligatorio instaurato in quasi tutte le nazioni d’occidente; nella Germania stessa la sopravvivenza d’istituti feudali superati, l’irrisione costituzionale d’un parlamento asservito al monarca, la furia guerriera corrusca di lampi e di minaccia, non ripetono se non dagli atteggiamenti provocatori della Germania imperiale la loro causa e la loro ragione.

Guai se non si fa argine, subito, alla fiumana: l’Olanda, il Belgio, la Francia orientale, la Finlandia, la Danimarca saranno domani Province tedesche. Anversa e Calais saranno domani le basi navali delle nuove operazioni militari che metteranno l’Inghilterra alla mercé del Kaiser rendendo impossibile, nella inquietudine della minaccia perenne, anche nel Reame Unito ogni palpito di vita civile.

Non bisogna dimenticare che la Germania da sola o coll’accordellato della Russia non ha mai coltivato che odio alla Francia della Rivoluzione ed è stata sempre il gendarme, lo strumento di tutte le restaurazioni; e che dovremmo particolarmente ricordarlo

noialtri italiani che “nel 1860 quando si sono cacciati dalla Toscana, dal Modenese, dal Parmense gli Asburgo ed i Lorena, e Firenze divenne la capitale d’Italia, abbiamo trovato nella Germania la più tenace opposizione”.

In conclusione, avverte il Kropotkin, se nello sforzo comune di tutte le nazioni d’Europa la Germania non sarà schiacciata, avremo, se non più, un altro mezzo secolo di reazione.

Questi, fedelmente desunti dalla sua lettera al prof. Steffen nel “Freedom” dell’ottobre scorso [1914], gli argomenti del compagno Kropotkin che, agitando lo spettro della reazione imperialistica tedesca contro la quale vorrebbe – insieme alle falangi degli alleati, ai dragoni della repubblica ed ai cosacchi dello Zar – opporre la coalizione fervida di tutti gli uomini di libertà, dell’Internazionale del lavoro, prima d’ogni altra, è costretto a prevedere da parte dei compagni un’inquietudine ed un’obbiezione.

– Ma può essere crociata sincera di civiltà e di libertà questa che ha in fronte i vessilli e nella bilancia la spada e nella partita, posta decisiva, le orde cosacche del Piccolo Padre? E nelle mani dell’autocrazia, del Santo Sinodo, dei Cento Neri, della Duma – irrisione costituzionale almeno quanto il Reichstag – i destini della civiltà e della libertà staranno meglio che sotto i cannoni del Krupp ed i talloni del Kaiser? E non prepari tu, vecchio compagno incanutito sotto la raffica dell’esperienza più dolorosa, ancora un atroce disinganno, il disinganno mortale di cui s’abbevera nella storia ogni generazione proletaria ansante a ricostruire su la rovina d’una tirannide la fortuna d’ una tirannide più esosa, più infame?

– Non v’abbuiate! – rassicura il buon Kropotkin in cui l’intimo desiderio assurge alla solenne sicurezza del vaticinio. – Non v’allarmate! “Quanti seguono attenti e studiosi il movimento rivoluzionario russo possono dirvi quale sia il sentimento della Russia moderna e vi possono assicurare che in nessun caso l’autocrazia sarà restaurata nelle forme preesistenti al 1905, e che una costituzione russa non assumerà mai le forme e lo spirito imperialista di cui si è vestito in Germania il regime parlamentare”.

Il vasto consenso che nei cenacoli del liberalismo democratico hanno riscosso le dichiarazioni del Kropotkin spiega di per sé il senso di doloroso stupore con cui vennero accolte dai compagni. I quali pur non ignorano, e si sono fino ad un certo punto spiegate, le sue preferenze per le tradizioni la cultura il proletariato francese.

S’era dissetato, giovane, alle fonti superbe della filosofia del XVIII secolo Pëtr Kropotkin che al movimento rivoluzionario è venuto sotto la carezza delle voci, dei ricordi, degli uomini della Comune gloriosa; e, per la stessa natura geografica del movimento rivoluzionario, colla Francia intellettuale e proletaria ha coltivato per quarant’anni assidua famigliarità di rapporti. Non avrebbero essi mai preveduto tuttavia che dell’antico melanconico ufficiale dei cosacchi dell’Amour fosse tanto sopravissuto da farsi giorno, traverso l’antimilitarismo dichiarato, coll’eccitamento agli amici di Francia – che a cuor sereno ed a ciel tranquillo l’avevano aspramente ripudiata – a non contrastare la legge sulla ferma triennale, ed avevano diritto di ritenere che alle aspirazioni dei mugichi verso la terra e la libertà egli vedesse in una qualsiasi costituzione russa, fosse pure a differenza di quella tedesca immune dalla lebbra imperialista, un ostacolo almeno così arduo, così erto come nell’autocrazia sempre superstite e vigorosa.

Ma tant’è; sul terreno dei compromessi è così: spostato il punto di partenza le deviazioni vanno divaricando fino all’antitesi senza perdere l’apparenza logica relativa. Quando escludete la patria siete costretti a dire classe, a non vedere più che la rivoluzione sociale; quando invece, degli antagonismi selvaggi che si urtano all’ombra del simbolo etnico voi riedificate l’unità fittizia ed assurda che chiamate Francia o Germania o Russia od Italia, voi obliterate, senza pure accorgervene, il processo di differenziazione in cui il simbolo era andato dissoluto, e della nazione riavrete gli orgogli e le ansie, gli odi e gli amori, solidali con ordini istituti interessi che vi ripugnano, armati incontro a fratelli di cui non sapreste disconoscere nel tempo e nello spazio l’identità delle sorti e del destino; fantaccini squallidi d’una democrazia che avete speso il meglio della vita a debellare, soldati del Kaiser o dello Zar quando credevate di non aver più entusiasmi e sangue che per la rivoluzione sociale. Sono ruzzolati per quella china i socialisti tedeschi, gli antimilitaristi francesi, i sindacalisti italiani e... Pëtr Kropotkin.

È la logica della contraddizione, la quale è in principio.

Cercare chi abbia scatenato la guerra è ad un tempo ozioso e sterile. Kropotkin che ne addossa la responsabilità alla Germania vede levarsi di contro Keir Hardie e Bernard Shaw che ne accusano il governo del proprio paese, l’Inghilterra; mentre in Francia [Francis] Delaisi alla rescissione del sindacato franco-tedesco per la ferrovia di Bagdad seguita dalla convenzione militare anglo-francese di [Théophile] Delcassé, inasprita dalla legge sulla ferma triennale, conferisce i caratteri d’una vera e propria provocazione alla guerra; e contro Kropotkin che l’ora della guerra vede scoccare col compimento del canale di Kiel, altri, non senza fondamento, ritiene che all’Inghilterra urgesse sorprendere la Germania avanti che questa avesse esaurito il suo programma navale del 1915 da cui la sproporzione tra le due flotte rivali sarebbe stata attenuata.

Navigheremmo nel mare delle congetture e delle ipotesi senza speranza di giungere a conclusioni positive. I trattati di alleanza, le convenzioni militari, le combinazioni finanziarie che di ogni guerra sono l’ordito preliminare necessario, si stipulano, si consumano nel chiuso arcigno dei circoli di corte, tra gli Stati Maggiori, negli istituti di credito direttamente interessati ed ugualmente sbarrati ad ogni malsana indagine plebea. Contribuenti ed elettori, generali e deputati, la così detta nazione, l’ignorano come noi, e quanto ai raggiri dell’ultima ora, insegna la guerra del 1871 che deve passare qualche decennio avanti che al pubblico ne trapeli.

Di positivo, di reale, di tangibile non rimane che la voragine beante degli armamenti in cui, non la Germania sola, ma tutti i governi del vecchio e del nuovo mondo, dall’Inghilterra al Giappone, hanno precipitato durante trent’anni ogni più generosa risorsa. – Reazione ineluttabile agli armamenti tedeschi spianati contro la civiltà d’occidente, interrompe il Kropotkin.

– Anche il Giappone, anche la Cina, anche la Spagna e le due Americhe? chiederemmo a lui se non sapessimo che nessuno meglio di lui conosce quale sia oggi il compito dei grandi eserciti e delle armate formidabili che sui boccon di pane e col sangue dei diseredati stipano i governi in servizio del capitale insaziato.

Che nessun governo abbia osato spingere gli armamenti al parossismo attinto dall’impero germanico, è verità che al Kropotkin bisogna accreditare; ma tra il generale [Friedrich] Von Bernhardi che sogna per la patria tedesca una missione civile a cui la spada soltanto può squarciare il cammino così e Paul Louis che in uno studio recente mette in rilievo la potenza industriale raggiunta dalla Germania in questi ultimi quarant’anni, presunzioni diverse che sottintendono la stessa necessità, propendiamo sulle orme luminose segnateci dallo stesso Kropotkin ad indurre che a trovare uno sfogo a codesti tesori della patria industria, a conquistarne ed a proteggerne i mercati coloniali, si raccogliessero l’esercito e l’armata del Kaiser contro i concorrenti che le vie della formidabile conquista avessero a sbarrare.